黄连解毒汤加减治小儿上呼吸道感染医案、配方

上呼吸道感染是指鼻腔、咽或喉部急性炎症的概称。小儿上呼吸道感染为临床常见病之一。

本病常见病因为病毒,少数由细菌引起。不仅具有较强的传染性,而且可引起严重并发症,应积极防治急性上呼吸道感染约有70%~80%由病毒引起。主要有流感病毒、副流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、鼻病毒、埃可病毒、柯萨奇病毒、麻疹病毒、风疹病毒等。细菌感染可直接或继发于病毒感染之后发生,以溶血性链球菌为多见,其次为流感嗜血杆菌、肺炎球菌和葡萄球菌等偶见革兰阴性杆菌。当有受凉、淋雨、过度疲劳等诱发因素,使全身或呼吸道局部防御功能降低时,原已存在于上呼吸道或从外界侵的病毒或细菌可迅速繁殖,引起发病,尤其是老幼体弱或有慢性呼吸道疾病如鼻旁窦炎、扁桃体炎者,更易罹病。其主要表现为鼻炎、咽喉炎或扁桃体炎。

中医称之为“感冒”。小儿脏腑娇嫩,形气未充,卫外不固,易感外邪。然小儿为纯阳之体,阳气偏盛感受外邪又极易化热,往往在外感表证的同时伴有里热证。故临床应视其邪在表、在里、属寒、属热、或挟痰、挟湿等进行辨证施治。

【临床应用】

李氏等治疗小儿反复上呼吸道感染60例,按就诊顺序随机分为两组,治疗组30例,其中男18例,女12例,年龄6个月~1岁6例,~3岁17例,~6岁5例,~9岁2例在治疗前,6个月内上呼吸道感染发病次数平均4.2次。对照组30例,其年龄、同期上呼吸道感染发病次数与治疗组相仿。

治疗方法:对照组予左旋咪唑2mg/(kgd),分3次口服,每周用3天停4天,连续服药3个月。治疗予黄连解毒汤加减,药用:黄连6~9g,黄芩6~9g,山栀6~9g,生大黄6~9g(后人),连翘9~12g,薄荷6~9g(后入),甘草3~6g水煎2次,取药液100~150ml,分3次服,日1剂。于出现面赤,心烦,溲赤,便干,手足心热,唇红,口臭,苔黄厚等里热征象时服药,大便稀或热证除后即停,间断服药3个月。两组病例于用药期间,如患“上感”,即停上药,给中西药物对症处理,“上感”控制后,继用上药。

治疗结果:治疗组显效率60%,好转率33.3%,无效率6.6%,总有效率93.33%;对照组显效率46.67%,好转率12%,无效率4%,总有效率86.67%。治疗组疗效优于对照组。

按:在反复上呼吸道感染儿(下简称复感儿)中,以肺脾气虚者为多见,然部分复感儿是由郁火内伏而发病。朱丹溪有“气血冲和,百病无生,一有怫郁,诸病生焉”之谓。小儿脏腑娇嫩,皮骨轻弱,血气未平,精神未定,经脉如丝若失调护,饮食失节或厚衣被服,动作过度,或娇惯纵情,或感邪入里,留滞不去,或素有痰饮等等,均可致脏腑经脉失和,气血运行受阻,久则郁积化火化热。郁火内伏,外蒸肌肤,腠理开泄,故此类患儿平素除有面赤、唇干便秘、溲赤、口舌生疮等火热内蕴证候外,与体虚易感儿一样,也常有自汗出症状。因腠理开泄,卫外失固,故易招致外邪侵袭。本病治疗,有表证者,当散寒清里,取柴葛解肌汤化裁。表证除后,则应以清泄里热为主,参以开郁之品。方中黄连直解心胃火毒,取“退热之法,全在清心,心者一身之主宰,心不清则热不退”之意,黄芩泻肺火,栀子通泻三焦之火,使诸火毒从小便而出,加大黄荡涤肠府,引诸火毒随大便而下,连翘、薄荷辛凉清散,挟诸火毒从汗而解,并具解郁散结之功,甘草调和诸药。全方组合,使火毒清,郁结散,气得通畅,则“上感”无以复作。

【病案举例】

孙某,男,3岁,1993年4月7日来诊。反复上呼吸道感染1年余,平均每月1次,多突然发病,高热持续,每次需用抗生素、激素静脉点滴3~5天,体温始能控制。曾在院外用转移因子治疗3个月,效果不佳。平素大便干燥,偏食鱼肉、巧克力等,厌食青菜。诊见患儿发育营养可,两腮红赤,唇干口臭,舌红苔黄厚,两侧扁桃体Ⅱ肿大,手足心热,心肺(-),腹(-),唾液SIgA2.2/ml证属郁火内伏,治宜清泄郁火。以黄连解毒汤加减3剂,诸症悉除,后嘱调整饮食结构,多食青菜。遇有便干,唇红,腮赤,苔黄厚时,即用上方,间断用药3个月,无发病,复查唾液SIgA,恢复正常,停药后随访半年未发病

按:小儿感邪以寒居多,“寒性收引”,“寒则腠理闭,气不行”,气不行,则热益甚,故此类患者多突然发病,高热持续,无汗身热,咽疼,扁桃体常见脓性物覆盖,甚或热灼血而致鼻衄。黄连解毒汤为治一切火毒证的代表方,临床用于治疗感染性疾病,取得较好临床效果。

相关内容

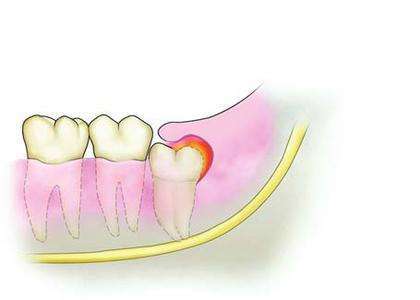

- 黄连解毒汤加减治急性根07-01

- 黄连解毒汤加减治口唇疱07-01

- 黄连解毒汤加减治木舌肿07-01

- 黄连解毒汤加减治重舌医07-01

- 黄连解毒汤加减治舌癌医07-01

- 黄连解毒汤加减治舌下腺07-01

- 黄连解毒汤加减治复发性07-01

- 黄连解毒汤加减治单纯疱07-01

- 黄连解毒汤加减治漏睛疮07-01

- 黄连解毒汤加减治眼睑带07-01

热搜风向标

养生专题

|

|

|---|

黄连解毒汤加减治急性根

黄连解毒汤加减治急性根 黄连解毒汤加减治口唇疱

黄连解毒汤加减治口唇疱 黄连解毒汤加减治木舌肿

黄连解毒汤加减治木舌肿 小柴胡汤加减治复发性口

小柴胡汤加减治复发性口 小柴胡汤加减治牙周炎医

小柴胡汤加减治牙周炎医 小柴胡汤加减治视瞻昏渺

小柴胡汤加减治视瞻昏渺 小柴胡汤加减治眼痹医案

小柴胡汤加减治眼痹医案 小柴胡汤加减治目劄医案

小柴胡汤加减治目劄医案 小柴胡汤加减治视神经炎

小柴胡汤加减治视神经炎