黄连解毒汤加减治肠伤寒医案、配方

肠伤寒也叫伤寒,是由伤寒杆菌引起的急性全身性传染病,主要经水及食物传播。病人及带菌者从大小便中排菌,恢复期的病人排菌可持续约2~6周,少数病人排菌可达1年以上,对健康人是很大的威胁。若水源或食物被污染,同饮一源之水或同食一源之食的人有可能发生暴发流行,不分年龄大小均可发病,若母亲患伤寒也可通过接触传染给新生儿。2岁以下患病较少,夏秋两季发病多。

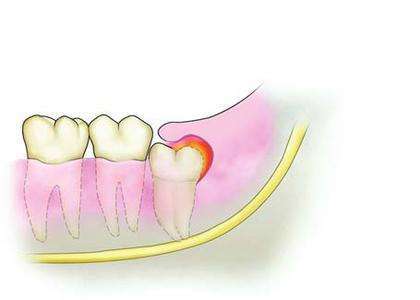

伤寒杆菌由口进入消化道,侵犯小肠黏膜的淋巴组织,在淋巴结内繁殖增多,再进入血液引起发烧、困倦、头痛、全身不适及恶心、呕吐、腹泻等症状,此时称菌血症期,如做血培养,可见伤寒杆菌生长。细菌随血流带到各个脏器,但主要病变在肠道。发病第1周,小肠壁的淋巴结皆肿胀,第2、第3周,在肿胀的基础上,局部坏死、结痂,结痂脱落即形成溃疡,溃疡达到一定深度、大小,可以引起出血和穿孔。

中医认为肠伤寒为感受湿温外邪,邪郁热蒸所致,临床以湿热实证为主。治疗以清热利湿解毒为大法。

【病案举例】

聂颖明等用中西医结合治疗肠伤寒102例,并与以西药治疗的100例作对照观察,治疗组102例中,男64例,女38例;年龄2~74岁,平均38.8岁;病程最短3天,最长1个月,平均10.5天。

对照组100例中,男56例,女44例;年龄3~68岁,平均36.7岁;病程最短4天,最长27天,平均9.6天。

治疗方法:两组常规应用相同抗生素,分别选用环丙沙星、氧氟沙星、氨苄青霉素,部分患者选用氯霉素治疗10天以上无效者选第3代头孢菌素类治疗。高热患者对症应用退热药同时采用黄连解毒汤随症加减,每日1剂,分2次温服。方药:黄连10g,栀子10g,黄芩10g,黄柏10g。热甚者加石膏、知母、赤芍、丹皮、生地;胃肠出血者加地榆、槐花、仙鹤草、侧柏叶;胸闷呕恶者加藿香、厚朴、半夏;便秘者加大黄、枳实。对照组胃肠出血者以甲氰咪胍0.4g加生理盐水20ml静脉推注,每日2次;恶心呕吐者服用甲氧氯普胺(胃复安)10mg,每日3次;中毒性心肌炎者两组病例均采用极化液护心治疗。两组均住院治疗10天判断疗效。

治疗结果:治疗组102例中,治愈88例,占86.3%,好转14例,总有效率100%。对照组100例中,治愈68例,占6%,好转18例,占18%,无效13例,占13%,总有效率91%。经统计学处理,总有效率和治愈率均有非常显着性差异(P<0.01)始退热时间:治疗组分别于治疗后第2~7天,平均5.3天;对照组分别于治疗后第3~16天,平均6.8天,治疗组明显优于对照组,其并发症的好转治疗组优于对照组,尤其是并发肠出血者其疗效更优于对照组。

按:近年来肠伤寒发病率仍很高,耐药者不断增加,耐药谱逐渐扩大,除耐氯霉素、磺胺、氨苄青霉素、四环素、链霉素、卡那霉素外,少数还对头孢类及喹诺酮类药物也产生耐药性。中医认为肠伤寒为感受湿温外邪,邪郁热蒸所致,临床以湿热实证为主。黄连解毒汤4味药均性味苦寒,具有清热燥湿、泻火解毒之功效,故该方治疗肠伤寒比较适宜。现代药理研究表明:黄连解毒汤对伤寒杆菌有抑制作用,其解热作用持续时间长,并对实验性应激性溃疡有显着的抑制作用。笔者临床对肠伤寒患者在采取西药抗菌治疗的同时,联合应用黄连解毒汤临证加减治疗,既缩短了退热时间,又明显提高了疗效。抗菌治疗与黄连解毒汤两者联用,其疗效明显优于单纯西药抗菌治疗,这可能既加强了对伤寒杆菌的抗菌作用,又减少或延缓了伤寒杆菌耐药株的产生。

相关内容

- 黄连解毒汤加减治急性根07-01

- 黄连解毒汤加减治口唇疱07-01

- 黄连解毒汤加减治木舌肿07-01

- 黄连解毒汤加减治重舌医07-01

- 黄连解毒汤加减治舌癌医07-01

- 黄连解毒汤加减治舌下腺07-01

- 黄连解毒汤加减治复发性07-01

- 黄连解毒汤加减治单纯疱07-01

- 黄连解毒汤加减治漏睛疮07-01

- 黄连解毒汤加减治眼睑带07-01

热搜风向标

养生专题

|

|

|---|

黄连解毒汤加减治急性根

黄连解毒汤加减治急性根 黄连解毒汤加减治口唇疱

黄连解毒汤加减治口唇疱 黄连解毒汤加减治木舌肿

黄连解毒汤加减治木舌肿 小柴胡汤加减治复发性口

小柴胡汤加减治复发性口 小柴胡汤加减治牙周炎医

小柴胡汤加减治牙周炎医 小柴胡汤加减治视瞻昏渺

小柴胡汤加减治视瞻昏渺 小柴胡汤加减治眼痹医案

小柴胡汤加减治眼痹医案 小柴胡汤加减治目劄医案

小柴胡汤加减治目劄医案 小柴胡汤加减治视神经炎

小柴胡汤加减治视神经炎