瘰疬中成药有哪些?瘰疬中成药大全

瘰疬

本病是多数发生于颈部的慢性感染性结核疾患。因其累累如贯珠,故名瘰疬。俗称“老鼠疮”或“疬子颈”。发病多见于儿童及青壮年,好发于颈部及耳后,起病缓慢。初起时结核如豆,皮色不变,无痛感。后渐增大,相互融合成串。溃后脓水清稀,夹有败絮样物质。常常是此愈彼溃,形成窦道,缠绵难愈。早期多为气滞痰凝;郁久化热,形成痰热凝结;终成肉腐化脓,气血阴阳俱虚之虚中夹实证。

(1)气滞痰凝证(初期)

症状耳后或颈部结块肿大如豆,一枚或数枚不等,皮色不变,不热不痛,按之坚实,推之能动,无全身不适。

选药首选消瘿气瘰丸,1次3~6克,1日2~3次,口服。若胁肋胀满者配服逍遥丸,1次6克,1日2~3次。或加小金丹口服,1次1粒,1日3次。可连续服用30日。

(2)痰热互结证(中期)

症状结核渐大,推之不移,皮色微红,渐感疼痛,结块融合成串,与皮不连。

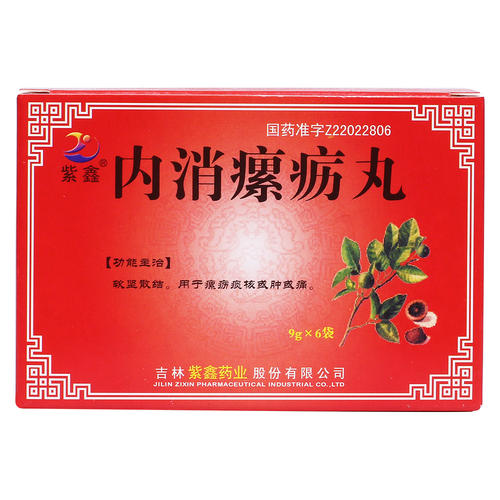

选药首选内消瘰疬丸,1次3~6克,1日2~3次,口服。热盛口苦口渴者加服龙胆泻肝丸,1次3~6克,1日2~3次。

(3)气血两虚证(晚期)

症状结块成脓切开或溃破后,脓水清稀,疼痛减轻,久不收口,肉色灰白,形成窦道。或脓水转稠,肉芽鲜红。

选药首选小金丸,口服,1次4粒,1日3次。并加服人参养荣丸或十全大补丸,1次1粒,1日3次,口服。若脓水转厚,肉芽转成鲜红色,形体消瘦,脉细数者,可服内消瘰疬丸或六味地黄丸,1日3次,1次1粒。

★特别提示

瘰疬发生多因情志不畅,肝气郁结,气滞痰凝而成。临床上有阳虚、阴虚之分。初起以邪实为主,表现为痰气互结,治疗以祛邪为先,宜用行气解郁,化痰散结药物;中期多是邪郁日久,化热·腐脓的趋势,治疗上相应地采用清热祛邪,排脓散结的药物;后期邪气渐去,正气也衰,表现为正虚邪恋,气血不足,无力抗邪外出,故见病情缠绵,久不收口,治必大补气血,促其愈合。

相关内容

- 二陈汤加减治瘰疬医案、06-09

- 内消瘰疬丸的标准配方与03-05

- 瘰疬中药药浴配方大全02-23

- 内消瘰疬丸(片)孕妇、小12-25

- 内消瘰疬丸(片)怎么样12-07

- 内消瘰疬丸儿童用量用法12-05

- 内消瘰疬丸的出处来源、12-01

- 白头翁治瘰疬吗?治疗效09-01

- 内消瘰疬九的功效与作用08-27

- 内消瘰疬丸的作用功效、08-25

热搜风向标

养生专题

|

|

|---|

二陈汤加减治瘰疬医案、

二陈汤加减治瘰疬医案、 内消瘰疬丸的标准配方与

内消瘰疬丸的标准配方与 瘰疬中药药浴配方大全

瘰疬中药药浴配方大全 小柴胡汤加减治复发性口

小柴胡汤加减治复发性口 小柴胡汤加减治牙周炎医

小柴胡汤加减治牙周炎医 小柴胡汤加减治视瞻昏渺

小柴胡汤加减治视瞻昏渺 小柴胡汤加减治眼痹医案

小柴胡汤加减治眼痹医案 小柴胡汤加减治目劄医案

小柴胡汤加减治目劄医案 小柴胡汤加减治视神经炎

小柴胡汤加减治视神经炎