子宫肌瘤怎么引起的?如何形成的?中西医子宫肌瘤的原因病因(2)(2)

子宫肌瘤所涉及的染色体畸变常见的是1、7、12、13、14,以及2、3、8、13、15、20、22和X染色体。这些染色体的畸变可能是单一的,也可能是复合的,可能是原发的,也可能是继发的,最常见的畸变是t(12;14)(发生率约为20%),(q13-15;q23-24)和del(7)(q21.2q31.2),此外,较常见的还有+12,rea12,-22,del(1)和r(1)等。在子宫肌瘤中常见的12q13-15畸变曾在其他良性肿瘤中反复出现,是良性肿瘤发生发展的等位基因点。有学者提出,t(12;14)(q13→15;q24)及del(7)(q31→32)染色体重排在子宫肌瘤中反复出现可能与子宫肌瘤的发生与发展有内在联系。染色体重排而发挥作用的肿瘤基因,可解释其他类肿瘤的发病机制,但对肌瘤的发生发展如何产生影响尚不清楚。7q31为癌基因位点,染色体上原癌基因的激活和(或)抑癌基因的失活,就会发生肿瘤。7号染色体长臂物质缺失的研究认为,肿瘤抑制基因在控制肌瘤的进展中也可能扮演重要角色。此外,抑癌基因p53和Rb分别位于第17号和第13号染色体上,参与多种细胞和肿瘤的调节用 Northren Blot方法检测p53和Rb基因的mRNA表达,结果p53和Rb基因在分泌期子宫肌肉中的表达水平明显高于增殖期,在子宫肌瘤中的表达水平明显低于分泌期子官肌肉组织,在子宫肉瘤中的表达水平低于子宫肌瘤。性激素可能通过对子宫肌肉p53和Rb基因表达的影响,引发子宫肌瘤。有报道,染色体的畸变类型与子宫肌瘤的解剖、分型密切相关。

由于细胞遗传学的多相性,决定了个体对不同生长促进因素产生不同的反应。

(3)激素

1.雌激素

子宫肌瘤大多发生在妇女的育龄期内,青春

期前极少发生,绝经后一般也不会出现新的子宫肌瘤,而原有的子宫肌瘤大多停止生长,甚至萎缩乃至消失。子宫肌瘤患者常伴发雌激素依赖性疾病,如子宫内膜异位症、子宫内膜增生过长、乳腺增生疾病等,说明子宫肌瘤的发生是与体内雌激素水平密切相关。人体内源性雌激素来源于卵巢的分泌和雄激素的转化,子宫肌瘤患者循环血中雌激素、孕激素的水平并没有增加,而子宫肌瘤组织比周围组织有较高的雌激素水平,其原因是肌瘤组织中含有比正常子宫肌层更多的催化类固醇转化为雌激素的酶,同时肌瘤组织中使雌激素分解的酶要比正常子宫肌层少;还发现肌瘤组织比正常子宫肌层含有更多的雌激素受体(ER),肌瘤细胞与雌二醇(E2)的结合力较正常子宫平滑肌细胞高20%,这些受体的含量受到体内雌激素水平的调控,ER的升高加强和放大了E2的生物效应。也有认为是因为ER活性增高使得肌瘤局部内环境成为高雌激素状态。虽然还没有证据证明雌激素可以直接刺激肌瘤生长,但是雌激素可以通过刺激孕激素受体、上皮生长因子及胰岛素样生长因子而使肌瘤生长;雌激素也可以对肌瘤外基质产生调节,直接刺激I型和Ⅲ型胶原蛋白的mRNA,以及裂隙连接蛋白连接子43。因此,子宫肌瘤局部高雌激素状态和肌瘤组织对雌激素的高敏感性在肌瘤的发病机制中具有重要作用。

2.孕激素

孕激素(P)可以促使子宫肌瘤发展的研究是

近年来才被证实的。以往人们根据孕激素可以对抗雌激素的机制,用孕激素治疗子宫肌瘤,结果使子宫肌瘤增大,停药后肌瘤恢复到原先的体积;以孕激素分泌为主的妊娠期子宫肌瘤生长迅速;对孕微素有拮抗作用的米非司酮可以使肌瘤缩小,经过测定,治疗后血中的E1、E2为卵泡期水平,ER无改变,孕激素降低,孕激素受体(PR)减少;用促性腺激素释放激素激动剂( GnRHa)治疗子宫肌瘤,或使用 GnRia加用安慰剂时,瘤体缩小,而 GnRHa加用孕激素则瘤体不会缩小;还发现在子宫肌瘤组织中除了ER含量增高外,PR含量也比正常子宫肌层的含量要高。子宫肌瘤与肌肉两种组织中ER含量在子宫内膜增殖期高于分泌期,PR含量分泌期高于增殖期,在子宫肌瘤变性组织中即使ER破坏严重,如果PR变化不大,变性的肌瘤组织仍然可以生长;此外还发现,肌瘤组织黄体期的有丝分裂明显高于增殖期和月经期,雌孕激素条件下,较单纯使用雌激素或对照组培养的平滑肌细胞增生活跃。在月经周期的分泌期,肌瘤中的表皮生长因子mRNA含量增加,提示孕酮是产生肌瘤表皮生长因子的主要调节者。所有这些都揭示孕激素、孕酮和PR调节肌瘤的有丝分裂活动,促进子宫肌瘤的生长增殖。有丝分裂的增加,影响体细胞的突变,因此孕酮很可能是以周期性方式促使体细胞的突变和肌瘤细胞的增殖。孕激素的这些作用可以解释子宫肌瘤在黄体期比卵泡期发展更快的原因。研究认为,雌激素诱导的孕激素受体表达是肌瘤生长的机制之一。孕激素受体激活,可能刺激局部生长因子和(或)生长因子受体的产生。

子宫肌瘤患者外周血中雌激素、孕激素的水平没有升高是因为这些激素的靶器官对这些激素的敏感性增高的关系雌激素有上调雌激素和孕激素受体的作用,孕激素仅下调雌激素受体。肌瘤中PR表达的增加很可能是功能性ER超表达的结果,最后导致肌瘤的发生。因此可以说子宫肌瘤的发生和发展是雌激素、孕激素共同作用的结果。

此外,孕酮可以使15%孕妇的子宫肌瘤发现细胞异型,其中的机制尚待研究。

3.泌乳素通过测定手术切除子宫肌瘤患者的外周和子宫静脉血清的雌二醇、孕酮、泌乳素(PRL)、睾酮(T)的浓度,发现子宫静脉血中雌二醇明显高于外周血,具有显著性差异;孕激素也处于高水平状态;子宫静脉血中的泌乳素则明显高于外周血(P<0.05);睾酮无变化。如果在血浆中增加胎盘泌乳素的浓度,可以诱发子宫肌瘤的生长。研究证实,子宫局部的肌肉、内膜间质及子宫肌瘤组织能够生成分泌泌乳素,雌激素能使生成泌乳素的细胞增生肥大,从而提高泌乳素的水平。可以说明泌乳素对于子宫肌瘤的生长也具有协同作用。

(4)生长因子

细胞的生长需要一组多肽类物质的刺激

它们的结构与肽类激素相似,通过与特异性质膜受体结合传递生物学信息,刺激细胞生长,称为生长因子(GF)。已经通过的研究证实,甾体激素的作用是通过局部产生的生长因子所调节的。在雌激素反应的细胞中,雌激素可使其生成多种生长因子,而许多多肽类生长因子对生殖道细胞具有促进有丝分裂和生长的作用,而这些生长因子通过自分泌和旁分泌的方式实现的。因此可以说这些生长因子及其受体是子宫肌瘤生长的调节因子。在许多的生长因子中主要有表生长因子、胰岛素样生长因子、嗜碱成纤维细胞生长因子和血管生长因子。

1.表皮生长因子(EGF)

是一种单链多肽,分子量为

600,由53个氨基酸残基组成。EGF是一种强有力的促有丝分裂原,能刺激体内多种类型组织细胞的分裂和增殖,可参与多种生理病理功能调节。EGF的生物效应是通过存在于靶细胞膜上的特异性受体EGFR(表皮生长因子受体)介导的。

984年, Hofmann等首先证明在人的子宫肌层和肌瘤组织中含有特异的高亲和性的ECF结合位点。1991年Yeh等采用PCR方法,证实体外培养的子宫肌组织和肌瘤组织中有EGFmRNA和 EGFRmRNA的表达,提示EGF/EGFR这一自/旁分泌系统可能对肌瘤细胞和子宫肌细胞有促分裂增殖的作用。 Harrison报道子宫肌瘤组织中 EGFmRNA含量显著高于正常子宫平滑肌组织,分泌期子宫肌瘤 EGFmRNA表达增加。

有研究证实,子宫肌瘤患者分泌期血清EGF的含量明显高于正常健康女性,有显著性差异(P<0.05),EGF基因表达也明显高于周围肌层组织。子宫肌瘤细胞膜上EGFR水平显著高于正常子宫平滑肌,EGFR相对分子量为17000,是由1186个氨基酸组成的跨膜糖蛋白,带有内在的酪氨酸专一的蛋白激酶活性,其激活依赖与细胞外配基EGF的结合。当EGF与靶细胞膜上的EGFR结合后,受体的胞内部分酪氨酸残基磷酸化,受体即被激活,可识别细胞内含酪氨酸残基的靶蛋白并使之磷酸化,后者可激活处于休眠状态的核转录因子,从而影响有关基因的表达,发挥调节细胞增殖和分裂的作用。实验还发现EGF可使离体子宫肌瘤细胞迅速生长。卵巢分泌的甾体激素对EGF-EGFR的产生起调节作用。雌激素可刺激EGF的分泌和提高EGFR水平,孕激素可促进EGF的分泌和EGF基因的表达。

相关内容

- 什么是子宫静脉内平滑肌08-20

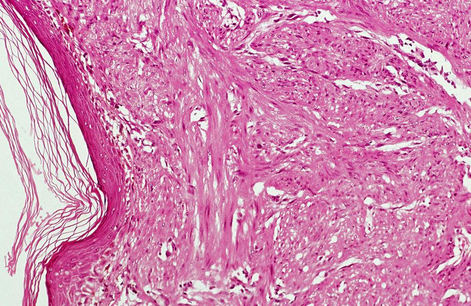

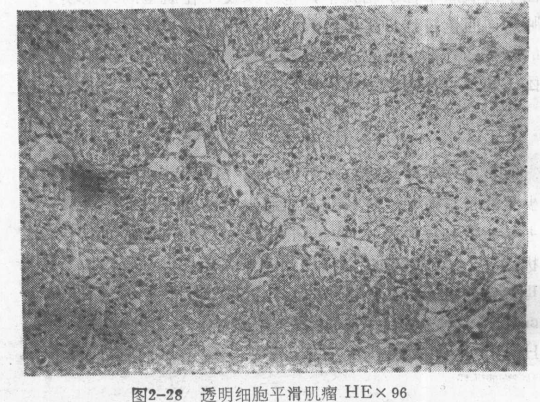

- 子宫粘膜下上皮样平滑肌08-19

- 什么是子宫上皮样平滑肌08-19

- 什么是奇异型平滑肌瘤08-19

- 什么是高分裂象平滑肌瘤08-19

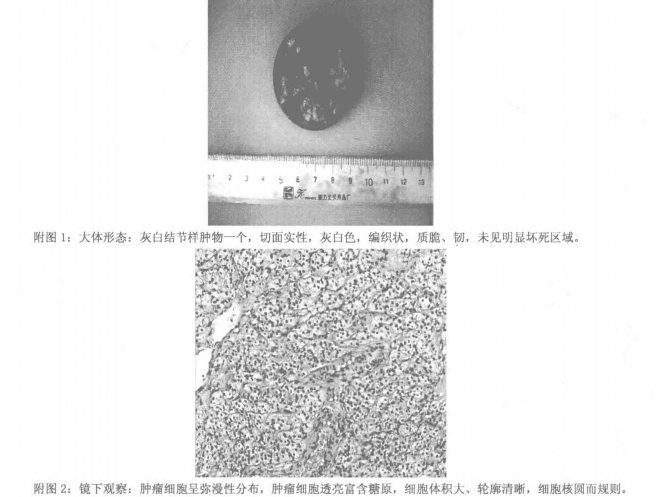

- 如何诊断子宫肌瘤囊性变08-19

- 如何诊断子宫肌瘤玻璃样08-19

- 如何诊断子宫肌瘤脂防变08-19

- 如何诊断子宫肌瘤红色变08-19

- 患子宫肌瘤时子宫内膜有08-19

热搜风向标

养生专题

|

|

|---|

什么是子宫静脉内平滑肌

什么是子宫静脉内平滑肌 子宫粘膜下上皮样平滑肌

子宫粘膜下上皮样平滑肌 什么是子宫上皮样平滑肌

什么是子宫上皮样平滑肌 喝中药祛斑的经典配方_美

喝中药祛斑的经典配方_美 软膜面膜的使用方法与操

软膜面膜的使用方法与操 冷倒膜是什么意思_冷倒膜

冷倒膜是什么意思_冷倒膜 热倒膜面膜怎么使用_热倒

热倒膜面膜怎么使用_热倒 自制适用于衰老皮肤的面

自制适用于衰老皮肤的面 自制适用于油性皮肤与干

自制适用于油性皮肤与干