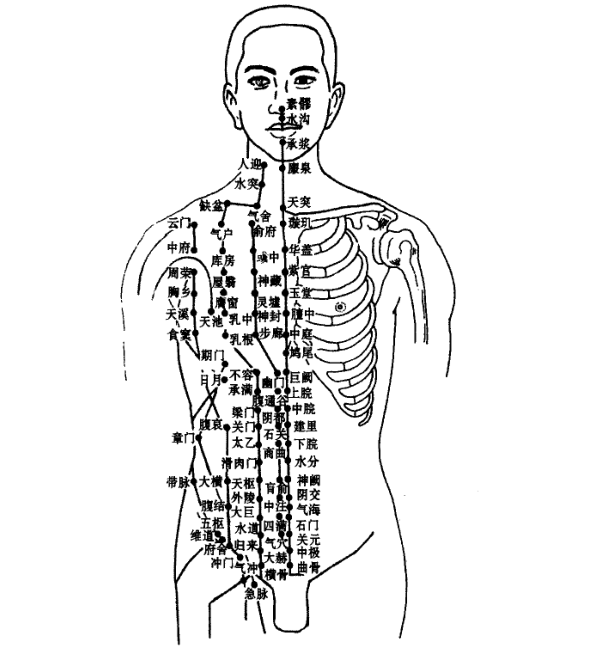

男性女性气冲的准确位置图片及作用功效、常用配伍

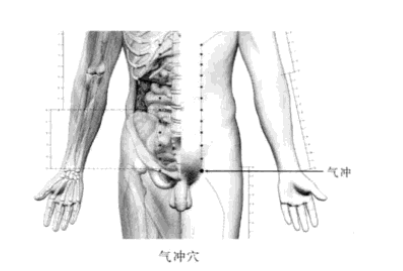

气冲穴的准确位置图片

【定位】在腹股沟稍上方,当脐中下5寸,距前正中线2寸。

【类属】属足阳明胃经。

【穴性】疏肝理气,调理下焦,行气活血。

【主治病证】

1.肝气郁结、气滞血瘀、冲任不调之腹痛、痛经、月经不调、恶露不下、不孕、外阴肿痛、阴茎中痛诸病症。

2.寒滞肝脉之外阴肿痛、阴茎中痛、疝气诸病症。

气冲穴的作用和功效

疝气,是容易被人忽视却危害性大的疾病。一些人尤其是小孩子得了疝气后觉得只要用手轻轻推或平躺一会就可以消失,如果对这个病忽视,发生嵌顿或上不去,往往会造成肠段缺血性坏死、肠穿孔而危及生命。除了及早去医院治疗外,我们还可以经常按气冲穴进行辅助治疗。除了治疗疝气,长期按压气冲穴,对治疗腹痛、月经不调、阳痿等病症都有效果。

按摩气冲穴治疗腹股沟痛

腹股沟痛是许多疾病的前兆,发病的原因也是多种多样。按摩气冲穴,可有效缓解疼痛症状。气冲穴是个交会穴,为足阳明胃经与冲脉以及足少阴肾经三者的交会之处,此三者在生理上相互联系,病理上相互影响。因此,对于消化、生殖、泌尿等系统疾病,气冲穴都有治疗的作用。该穴具有行气活血,温通筋脉的功效。根据中医,不通则痛,通则不痛的理论。针对腹股沟痛,按摩该穴,能够疏通经络,祛除瘀血,从而让气血畅通无阻,而达到止痛的目的。

按摩气冲穴治疗手脚冰凉

手脚冰凉多是由于体内阳气虚弱引起,气冲穴是足阳明胃经与冲脉、足少阴肾经的交会穴,按摩该穴能够调和三经气血,起到改善手脚冰凉的作用,按揉时须注意:气冲穴位于大腿根里侧,此穴下边有一根动脉。应先按揉气冲穴,后按揉动脉,一松一按,交替进行,一直按揉到腿脚有热气下流的感觉为佳。此外,根据“动则生阳”的观点,通过加强对手脚的锻炼,可改善手脚冰凉的状况。

气冲穴常用配伍

1.本穴疏肝理气、调和冲任。配三阴交、太冲、肝俞、期门,针刺平补平泻法,治疗肝郁月经不调;配气海、太冲、三阴交、阳陵泉、地机,针刺平补平泻法,治疗气滞痛经;配太冲、三阴交、阳陵泉、内关、气海、章门,针刺平补平泻法,治疗肝郁腹痛;配太冲、间使、气海、关元,针刺平补平泻法,治疗气滞恶露不下。

2.配中极、地机、四满、阴交,针刺泻法,活血祛瘀,治疗血瘀恶露不下。

3.配中极、四满、丰隆、地机、三阴交,针刺泻法,化痰祛瘀,治疗痰瘀互结之不孕。

4.配中极、三阴交、蠡沟、太冲、大敦、下醪,针刺平补平泻法,针后加灸,温经理气,治疗寒滞肝脉之外阴肿痛、阴茎中痛、疝气等。

5.配肾俞、八骼、三阴交、足三里、关元,针刺补法,补肾益精,治疗肾虚遗精、阳萎。

气冲穴性文献辑录

1.《灵枢》:腹痛。肋胀,胃脘满闷,喘乎逆息。

2.《素问》:泻胃中之热。

3.《针灸甲乙经》:腹中有大热不安,腹有大气如相侠。暴腹胀满,癃,淫泺。又:腹胀,下利。

4.《黄帝明堂经》:主石水。腹中有大热不安,腹有大气,暴腹胀满,癃,淫泺。女子月水不利。

5.《备急千金要方》:主身热腹痛。又:主腹中满热,淋闭不得尿。主大气石水。再:主癫阴肿痛,阴痿,茎中痛。主无子。

6.《千金翼方》:主石水。

7.《外台秘要》:主肠中大热不安,腹有逆气,女子月水不利或闭塞,暴腹胀满,癃,淫泺,身热腹中绞痛,癃疝,阴肿,乳难,子上抢心,若胞不出,众气尽乱,腹满不得反息,腰痛控睾、少腹及股,卒不得俯仰,石水,无子,少腹痛,阴痛,茎中痛,两丸骞痛不可仰卧。

8.《太平圣惠方》:主腹有大气,腹胀,脐下坚,癫疝,阴肿。亦主妇人月水不通,无子。

9.《铜人腧穴针灸图经》:肠中大热不得安卧,腹有逆气上攻心,腹胀满,淫泺,月水不利,身热腹中痛,痛疝阴肿,难乳,子上抢心,痛不得息,气冲腰痛不得俯仰,阴痿,茎中痛,两丸骞痛不可忍。

10.《西方子明堂灸经》:主癫阴肿痛,阴痛,茎中痛,两丸骞痛,不可仰卧及大气石水及腹中满,热淋闭,不得尿。主腹中大热不安,腹有逆气,上攻心,暴腹胀满,癃,淫泺,脐下坚,疵疝,妇人月水不通,无子,或暴闭塞,腹胀满,癃,淫泺,乳难,子上抢心,若胞不出,众气尽乱,绞痛不得反息。

11.《针灸摘英集》:腹有逆气上攻心,腹胀满,上抢心,痛不得息。

12.《针灸聚英》:主腹满不得正卧,癫疝,大肠中热,身热腹痛,大气石水,阴痿,茎痛,两丸骞痛,小腹奔豚,腹有逆气上攻心,腹胀满,上抢心痛不得息,腰痛不得俯仰,淫泺,伤寒,胃中热,妇人无子,小腹痛,月水不利,妊娠子上冲心,产难,包衣不出。

13.《针灸大成》:主腹满不得正卧,瘾痛,大肠中热,身热腹痛,大气石水,阴痿,茎痛,两丸骞痛,小腹奔豚,腹有逆气上攻心,腹胀满,上抢心痛不得息,腰痛不得俯仰,淫泺,伤寒,胃中热,妇人无子,小腹痛,月水不利,妊娠子上冲心,产难,包衣不出。又:治吐血。

14.《类经图翼》:此穴主泻胃中之热,与三里,巨虚上、下廉同。

15.《医学入门》:主腹中大热攻心,腹胀,脐下坚,痛疝,阴肿,阴痿,茎中痛,两丸牵痛,不可仰卧及石水腹满,热淋不得尿,妇人月水不通,无子,产难,胞衣不出。

16.《针灸逢源》:治腹满不得正卧,癫疝,奔豚,妇人月水不利,妊娠子上冲心。

17.《经穴解》:气冲之本病,腹满不得正卧,身热腹痛,腹有逆气,上攻心腹胀满,上抢心痛不得息,伤寒胃中热,大气石水,大肠中热。气冲之肝肾病:小腹奔豚,痛疝,阴痿茎痛,两丸骞痛,腰痛不得俯仰,淫泺,妇人无子,小肠痛,月水不利,妊娠子上冲心,产难,胞衣不出。

18.《针灸精粹》(李文宪):清三焦热。

19.《针灸腧穴学》(杨甲三):行气活血,调肝补肾。

20.《临床针灸学》(徐笨人):清热利湿,和胃降逆。

21.《针灸腧穴手册》(杨子雨):舒宗筋,调经血,理气止痛。

22.《针灸探微》(谢文志):理气活血,调补肝肾。

23.《中医针灸通释·经脉腧穴学》(康锁彬):舒筋调经,理气止痛。

24.《腧穴临床应用集萃》(马惠芳):调经血,舒宗筋,理气止痛。

25.《中医针灸经穴集成》(刘冠军):润宗筋,理下元,散厥气。

26.《腧穴学讲义》(于致顺):舒宗筋,散睾气,调膀胱,和营血。

27.《针灸辨证治疗学》(章逢润):舒宗筋,散厥气,和营血,理胞宫。

28.《石学敏针灸学》(石学敏):舒宗筋,散厥气,调血室,理胞宫。

29.《珍珠囊穴性赋》(张秀玉):脱肛下利气冲主。

30.《传统实用针灸学》(范其云):行气活血,散寒除湿。

气冲穴古今应用辑要

1.《灵枢·杂病》:腹痛,刺脐左右动脉,已刺按之,立已;不已,刺气街,已刺按之,立已。

2.《素问·水热穴论》:气冲、三里、巨虚上下廉,此八者,以泻胃中之热也。

3.《针灸甲乙经》:石水刺气冲。又:腹满痛不得息,正卧屈一膝,伸一股,并刺气冲,针上人三寸,气至泻之。再:腰痛控睾,小腹及股,卒俯不得仰,刺气冲。再:阴疝、痿、茎中痛,两丸骞痛不可仰卧,刺气街主之。

再:妇人无子及少腹痛,刺气冲主之。

4.《备急千金要方》:矢欠颊车磋,灸背第五椎,一日二七壮,满三日未搓,灸气冲二百壮,胸前喉下甲骨中是,亦名气堂。又:月水不利,或暴闭塞,腹胀满,癃,淫泺,身热,乳难,子上抢心,若胞不出,众气尽乱,腹中绞痛,不得反息。正仰卧,屈一膝伸一膝,并气冲针上入三寸,气至泻之。

5.《千金翼方》:石水,灸然谷、气冲、四满、章门。

6.《针灸资生经》:配章门治不得卧。

7.《针经摘英集》:治伤寒饮水过多,腹胀气喘,心下痛不可忍,刺任脉中脘、气海二穴立愈。如少腹上有气冲者,兼刺足阳明经天枢、气冲、三里等穴,次针足太阴经三阴交二穴,如无此症,只刺前穴而已。又:治伤寒胃中热不已,泻任脉中脘一穴,足阳明经三里二穴,次上廉二穴……次下廉二穴……气冲二穴。再:奔豚攻心,腹胀满,痛不得息,腰痛不得不俯仰:气冲、三里。

8.《针灸聚英》:东垣曰:脾胃虚弱感湿成痿,汗大泄妨食。三里、气冲以三棱针出血。又曰:吐血多不愈,以三棱针于气冲出血立愈。再:兼冲门治带下产崩。

9.《古今医统大全》:小肠气满,气冲、长强、大椎。

【安全针刺法】直刺0.8~1.2寸,可灸。

相关内容

- 气冲穴的准确位置图和作02-16

- 气冲穴的作用与功效_准02-04

- 气冲穴的按摩手法及方法08-21

- 气冲穴的特点主治疾病及08-21

- 孩子疝气按摩哪个穴位08-21

- 气冲穴常见配伍应用及自08-21

- 气冲穴主治哪些疾病?如08-21

- 气冲穴针刺针灸手法技巧08-21

- 气冲穴的主治病症及自我08-21

- 如何按摩气冲穴可治疗月08-21

热搜风向标

养生专题

|

|

|---|

气冲穴的准确位置图和作

气冲穴的准确位置图和作 气冲穴的作用与功效_准

气冲穴的作用与功效_准 气冲穴的按摩手法及方法

气冲穴的按摩手法及方法 针灸配合皮内针疗法治疗

针灸配合皮内针疗法治疗 埋线治疗治疗失眠的方法

埋线治疗治疗失眠的方法 三部推拿法治疗失眠的方

三部推拿法治疗失眠的方 一指禅推法治疗失眠的方

一指禅推法治疗失眠的方 针灸配合认知疗法治疗失

针灸配合认知疗法治疗失 中药浸泡配合足部按摩治

中药浸泡配合足部按摩治