急性黄疸型肝炎的中医辨证治疗

【概述】

本病属于祖国医学“黄疸”的范畴。黄疸是中医的一个独立病证。虽然中医的黄疸,不是单指病毒性肝炎,而是多种疾病出现黄疸的总称。症状是以身黄、目黄、小便黄为主症,其中目睛黄染尤为本病的主要特征。早在《素问》即有此症的论述,以后到《金匮要略·黄疸》分为疸:有黄疸,谷疸、酒疸、女痨疸和黑疸等名称。直至宋代以前有关黄疸的分类十分繁杂。元明以后将黄疸分为阳黄与阴黄两大类,使辨证施治系统化,比较切合临床实际,至今仍被人们采用,根据临床体会,阳黄居多,阴黄较少,阳黄为主证,阴黄为变证,二者可以相互转化。

【病因病机】

黄疸的病因有几个方面:①湿热相博,不得泄越,湿与热邪结合称湿热。所谓相博,具有内外合邪或邪正交争双重合意。湿热相博,则热因湿阻而难清,湿因热蒸而更腻。形成上不得越,下不得泄,湿热熏蒸发为黄疸。②疫毒入侵熏蒸肝胆:如《沈氏尊生书》明确指出:“有,天行疫疠,以致发黄者俗谓“瘟黄”杀人最急漫延亦烈。”所以疫疠相染,是黄疸发病原因之一。疫疠之气多从口鼻而人,口鼻为脾胃之通道,胃与脾相表里,疫毒λ侵与中焦脾土结合,蕴结不散,化热最速熏落肝胆,肝失疏泄,胆汁失于常道溢于肌肤,形成黄疸。③湿热挟毒胆汁处溢,素体内蕴湿热,又感受疫毒元气湿热挾毒,则热势弛张,传变迅速,极易弥漫三焦内攻脏腑,外窜肌腠,肝失疏泄,胆汁被迫失于常道,溢于肌肤,岀现阳黄,热毒炽盛內陷营血则会岀现急黄。

总之,黄疸的发生主要是湿热为患。从脏腑来看不外脾胃肝胆,且往往由脾胃涉及肝胆,脾主运化而恶湿,如饮食不节,嗜酒肥甘,或外感湿热不邪,均可导致脾胃功能受损脾失健运湿邪壅滞中焦,则脾胃升降失常,脾气不升则肝气郁结不能疏泄胃气不降则胆汁的输送排泄失常,壅遏,导致胆汁侵人血液,溢于肌肤因而发黄。实践证明,如果湿热羁留在气分,并不一定出现黄疸,只有湿热淤阻人於血脉才能产生黄疸,据我多年临床体会;湿热之邪与毒与痰密不可分。无论外感疫疠恶毒,或湿热搏结蕴久成毒,只要湿热越重,毒邪越深,必然遭至黄疸越甚,进而湿热熏蒸焐熬成痰痰阻血络,脉道不通或者湿热痰血互相交阻凝结日渐形成痞块症积,则黄疸更难消退。

至于阳黄和阴黄的不同点在于:阳黄之人,阳盛热重平素胃火偏旺,湿化热化导致湿热为患,由于湿和热常有于偏盛故阳黄在病机上有湿重于热或热重于湿之别。火热极盛谓之毒,如毒热壅盛,邪人营血,内陷心包,多为急黄,阴黄之人,阴盛寒重,平素脾阳不足,湿从寒化而致寒湿为患。同时阳黄日久或用寒凉之药过度损伤脾阳,湿从寒化亦可转为阴黄。此外,常有因砂石(结石)虫体(蛔虫)阻滞胆道,而导致胆汁外溢发黄者,病一开始即见症状,其表现也常以热证为生,原于阳黄范围。

【鉴别诊断】

黄疸应与萎黄从病因病机和重证作哪下鉴别:

1.病因病机:黄疸的病因为感受外邪,饮食所伤,脾胃湿热或虚寒以及积聚转化而成病。其病机为湿邪阻滞中焦,或淤血等阻滞胆道以致胆汁不循常道,溢于肌肤而发黄,萎黄的病因为虫积、食滞导致脾土虚弱,水谷不能化生精微而生气血,或失血病后血气亏虚,气血不足,肌肤呈现黄色。

2.主证:黄疸以身黄、目黄,小便黄为重证,随着湿热寒湿和淤血内阻的不同病机黄色可出现鲜明,晦暗的不同。萎黄的主证是两目和小便均不黄,肌肤呈淡黄色干萎无光泽,且常伴有眩晕、耳鸣,心悸、少寐等症状。

【辨证论治】

本病的临床症状一般是以两目先黄,继而遍及全身,或黄如橘色而明,或如烟熏而暗,由于病机有湿热与寒湿之类,因而其病机变化及所出现的兼证也就各有不同黄疸的辨证应以阴阳为纲。阳黄以湿热为主,阴黄以寒湿为主。治疗大法主要为化湿邪利小便。化湿可以退黄,属于湿热的清热化湿,必要时还当通利腑气,以便湿热下泄。属于寒湿的温中化温,利小便主要是通过淡渗利湿,以达到湿去黄退的目的。

阳黄的辨证:应当辨凊湿热二邪孰轻孰重;热重则见发热口渴,脉滑偏数,苔腻偏黄;湿重则见不热口黏,脉滑偏缓,苔腻偏白。湿与热是相互对立的两种致病因素。

湿为阴邪,其性黏腻重浊,日久伤阳,损其功能;热为阳邪,其性燥烈,日久灼阴,耗其实质。如果不辨明孰轻孰重,过用清热则伤阳气,有碍化湿;过用利温,则伤阴液,更加生热。第二,应当辨清湿热所在部位,偏于上中二焦者,多见呕恶纳呆,治宜芳化;偏于中下二焦者,多见二便不利,治宜通利。总之,阳黄的辨证应首辨湿热孰轻孰重:“施治重点先确定,继而三焦病位寻,退黄途径要分清,综合病位与病因,湿热毒邪尽除净。”阳黄的治疗,仍以清热利湿为常法,重视疏肝利水之惯例,以治中焦为要害,突出“活血解毒化痰”,即:“治黄必活血,血行黄易却,治黄需解毒,毒解黄易除;治黄要化痰,痰化黄易散。”(关幼波教授治黄疸经验)。

【分型施治】

(一)热重于湿

症状:身目俱黄,黄色鲜明,发热口渴。或见心中惆怅,腹部胀满,口干而苦,恶吐,小便短少黄赤,大便秘结,舌苔黄腻,脉象弦数。

治法:清热利湿,左以泄下。

方药:茵陈蒿汤加味合清热利湿退黄汤。

处方:茵陈、金钱草,田基黄,赤芍各30克,猪苓,泽泻各15克,郁金,藿香各15克,大黄10克,山栀子,枳壳,柴胡各15克,车前子30克,青陈皮各11克,厚朴,佩兰叶各15克。

加减:如因结石阻滞胆道而见身目黄染,右胁疼痛,牵引肩背,或有恶寒发热,大便色淡灰白,宜用大柴胡加茵陈金钱草,郁金以疏利肝胆,清热退黄。如因蛔虫阻滞胆道,突然出现黄疸胁痛,时发时止,痛而有钻顶感则属胆道蛔虫,宜用乌梅丸加茵陈,山栀,柴胡以安蛔止痛,利胆退黄。

(二)湿重于热

症状:身目俱黄,但不鲜明,头重身困,胸脘痞满,食欲减退,恶心呕吐,腹胀或大便溏垢,舌苔厚腻或微黄,脉象弦滑或需缓。

治法:利湿化浊,利胆退黄。

方药:茵陈五芩散合和中祛湿退黄汤。

处方:前方以茵陈为主药,配以五芩散化气利湿,使湿从小便而去。后方用茵陈金钱草,半枝莲,丹参,云苓各30克,猪苓,泽泻各20克,佩兰叶20克,藿香,郁金各15克,白蔻仁10克,柴胡黄芩各10克,连翘,厚朴,枳实各15克,苍白术各15克,黄柏10克,车前子30克,等品以宣利气机而化湿浊退黄。本病迁延日久,或用药过于苦寒,可转入阴黄,则按阴黄施治。

1.急黄(重型肝类)

(1)热毒内感型

主症:发病急骤,壮热,黄疸进行性加深,恶心呕吐,小便黄短,大便干,舌苔黄燥,脉象洪数。

治法:清热解毒,利胆退黄。

方药:凊热解毒退黄汤。

处方:茵陈50克,生石膏30克,川黄连10克,金银花30克,山栀子15克,连翘15克,板蓝根30克,大黄10克,丹皮15克,郁金15克,水牛角30克,丹参30克,赤芍50克。

加减:若热人心包出现昏迷加石菖蒲15克或安宫牛黄丸一粒(化服或化水点舌尖上),若热动肝风,出现抽搐者,加羚羊角1.5克(吞服),勾藤30克,蝉衣15克,蜈蚣3条。若痰热壅盛,喉间痰鸣者,加天竺黄10克,胆南星10克,若热人血分,迫血妄行,岀现齿衄,鼻衄,肌衄者加白茅根30克,白芨30克,仙鹤草50克.

(2)热毒内陷型

主证:壮热,深度黄疸,璪动不安或昏迷,衄血,舌苔黄燥两边或舌尖红绛,脉象滑数。

治法:清热开窍,利胆退黄。

方药:清热开窍退黄汤。

处方:茵陈60克,生石膏30克,川黄连10克,栀子15克,丹皮15克,板蓝根30克,连翘15克,羚羊角1克(冲),水牛角30克,石菖蒲、郁金各15克,丹参30克

加减:热动肝风,出现抽搐者加勾藤30克,蝉衣15克,蜈蚣3条。如火烁津液出现痰涎壅盛者,加天竺黄10克,胆南星10克,竹沥汁10克。若热壅肠道,腑气不通,大便干结者,加生大黄10~15克。昏迷不省人事,加安宫牛黄丸一粒,或至宝丹一粒化服或点舌尖。

(3)气阴两虚型

主证:神疲乏力,低热或汗后热甚深度黄疸,昏迷有肝臭,舌绛无苔,舌卷萎缩或干枯而焦,脉象细数。

治法:补气养阴,清热开窍。

方药:气阴两补退黄汤。

处方:西洋參10克,生石膏30克,金石斛30克,沙参30克,生地黄20克,茵陈30克,石菖蒲15克,郁金15克,丹参30克,水牛角30克,羚羊角1克(冲服),连翘15克。

加减:阴津被耗,不能滋润肠道,大便干燥如驼粪,加元参30克,麦冬30克,生地改为30克。若低烧日久不退或午后发热较甚加胡黄连10克,白薇15克,地骨皮15克,金银花15克,昏迷不省人事,加至宝丹一粒。

2.亚急性重型(即亚急性肝坏死)

(1)胃热炽盛型

主证:恶心呕吐,精神萎靡,深度黄疸,腹胀,食欲不振,大便干燥,咽干口苦,发热或不发热,舌苔黄燥而厚,脉象洪数。

治法:清胃解毒,利胆退黄。

方药:清热解毒退黄汤加减。

处方:茵陈30克,丹参30克,郁金15克,板蓝根30克,草河车15克,连翘15克,川黄连10克,栀子10克,金银花15克,生石膏30克,生大黄10克,赤芍50克。

加减:深度黄疸不退者加金钱草30克,壮热不退者,加水牛角30克,大青叶30克,或安宫牛黄丸一粒。热入血分,迫血妄行,出现鼻衄,齿衄,肌衄者加大小蓟各15克,水牛角30克,白茅根30克。

(2)湿油内阻型

主证:深度黄疸,晦暗不泽,胸腹满闷,不欲食,腹水或多或少,大便溏,舌苔白腻而厚,脉象濡缓。

治法:温脾化湿,退黄利水。

方药:温脾化湿退黄汤。

处方:茵陈30克,丹参30克,郁金10克,桂枝10克,制附子6克,白蔻仁9克,藿香10克,丝瓜络10克,王不留行30克,地龙10克,厚朴10克。

加减:湿困脾阳较甚者加苍术10克,干姜6克,猪苓10克,腹水较多者加冬瓜皮30克,猪苓30克,泽泻30克,大腹皮30克,厚朴15克。疲乏无力者加党参20克,黄芪30克。大便完谷不化者加白术15克,党参15克,白扁豆20克,苡仁30克。

附:重症肝炎(急黄)验方

(1)解毒化淤汤:白花蛇舌草,茵陈,赤芍,丹参各30克,田基黄30克,栀子,郁金,石莒蒲,木通各10克,枳壳10克,甘草6克,生大黄(后下10~15克)。

功能:清热解毒为主,佐以凉血,活血化淤,加强利湿退黄。

(2)凉血化淤汤:(赤芍60~80克,丹参、葛根,茵陈各30克,牡丹皮20克,半枝莲30克,白花蛇舌草,虎杖各30克。

功能:凉血,活血化淤为主,佐以清热解毒利湿退黄为辅。

按二方治则用药虽侧重不同,但基本原则一致,均具有强大的清热解毒,活血化淤退黄功效。针对重症肝炎毒淤,胶结的病因病机,截断和扭转重症肝炎病情发展控制病情恶化的有效方法。

附:淤疸型肝炎,验方

(1)淤黄汤:组成:赤芍50~60克,丹参,茵陈各30克,红花15克,田基黄,浦公英,垂盆草,麦芽各30克,黄芩蝉衣炒山栀,白芷,防风各12克,虎丈15克。

加减:便秘,加生大黄15克,云明粉10克(冲服)。食差腹胀加如鸡内金,焦三仙、枳实、厚朴各15克。

服法:日1剂,水煎服,3周为1疗程,可连服2~3疗程。

(2)活血通络汤:茵陈40克,金钱草30~50克,红花桃仁各15克,赤芍30克,丹参30克,炮甲珠、天丁各15克,鸡内金、郁金、路路通各15克,车前子30克。加减:腹胀便溏加枳实15克,厚朴、白术各15克,泽泻20克。恶心泛酸者加藿香15克,法半夏20克,姜竹茹15克。眼黄甚者加木贼草,纳呆加焦三仙各30克。

主治:顽固性黄疸肝炎验方。

老中医急性黄疸型肝炎怎么治?中医治疗药方配方处方大全

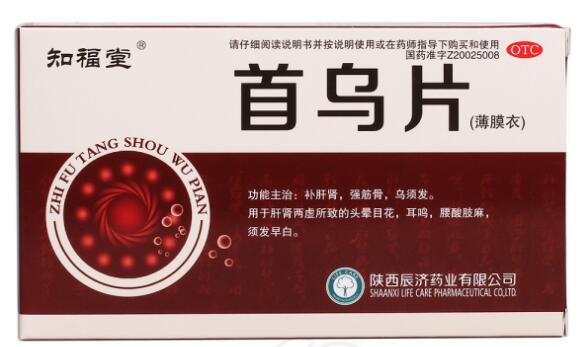

老中医急性黄疸型肝炎怎么治?中医治疗药方配方处方大全 内服首乌片致急性黄疸型肝炎1例

内服首乌片致急性黄疸型肝炎1例 柴归汤加味治甲状腺功能减退案

柴归汤加味治甲状腺功能减退案 柴胡加龙骨牡蛎汤治甲状腺功能亢进症案

柴胡加龙骨牡蛎汤治甲状腺功能亢进症案 柴胡加龙骨牡蛎汤治乏力、腰酸案

柴胡加龙骨牡蛎汤治乏力、腰酸案 防风通圣散治身痛案

防风通圣散治身痛案 柴胡加龙骨牡蛎汤合栀子厚朴汤治顽固性身痛案

柴胡加龙骨牡蛎汤合栀子厚朴汤治顽固性身痛案 大柴胡汤合桂枝茯苓丸治腿疼案

大柴胡汤合桂枝茯苓丸治腿疼案