引起药源性疾病的因素和原因_为什么会导致药源性疾病(2)(2)

(5)药品的后遗效应是指停药后,药品的残留生物效应。后遗效应有的较短,如第一天晚间服用安眠药后,第二天起床后的宿醉状;有的较长,如肾上腺皮质激素的长期使用后,患者的肾上腺皮质功能一时不能恢复,停药后遇应激情况,仍然需要继续使用。

(6)药品的致癌作用是指用药导致的癌症。致癌作用潜伏期长,往往有数年至数十年,且和药品的剂量及使用时间有关。肿瘤化疗药多有引起癌症的潜力,其中以药物相关性白血病最常见。该病潜伏期长,一旦发作,生存期短。

(7)药品的致畸作用是指药品引起胚胎或胎儿的发育障碍,包括死亡、畸形、发育迟缓及功能异常等。器官发生期(受精后的3周到3个月)是药物致畸的敏感期。如沙利度胺(反应停)事件,曾引起近万例畸胎。异维A酸对育龄妇女有严重的致畸作用。

(8)药品的致突变作用是指药物引起的遗传性损伤(点突变到染色体畸变)。如1968年曾有人报道,17例接受不同抗精神药品治疗的患者,染色体损伤水平升高。其中尤以用氯丙嗪、奋乃静、麦角二乙胺为甚。再如抗肿瘤药环磷酰胺、白消安、环己亚硝脲等引起正常细胞的染色体损伤。

2.药物相互作用因素

(1)药物配伍变化 两种或两种以上的注射剂混合时,可发生某些物理或化学反应而产生沉淀。值得注意的是,有时沉淀不明显,导致严重ADR发生。

溶解度小的药物在生产注射液时需使用增溶剂,如氢化可的松注射液用50%乙醇做溶剂,当与其他注射剂混合时,由于乙醇被稀释,氢化可的松可析出不易察觉的沉淀,引起不良反应。

(2)药动学的相互作用

①影响吸收两种药品同时使用,如果其中一种药能影响胃排空,就可能影响第二种药抵达肠道的时间,延缓或加速第二种药品的吸收。

②影响分布不同药物与血浆蛋白的结合力不同。当两种药物合用时,结合力强的药物可把结合力弱的药物置换出来,使游离型药物的比例增高,引起不良反应。如氟西汀和华法林或洋地黄毒苷同服,氟西汀与血浆蛋白的结合力强,可取代与血浆蛋白结合的华法林或洋地黄毒苷,使华法林或洋地黄毒苷的游离血浆浓度升高,超出安全范围引起药源性疾病0③影响代谢两种药品联合使用,如果一种药抑制第二种药的代谢酶,则会造成第二种药积累, 药效增强,可能导致药源性疾病发生。反之,如果一种药诱导第二种药的代谢酶,则会造成第二种药的血药浓度降低,疗效减弱。

④影响排泄许多药物由肾小管以主动转运方式排泌入原尿液中。有些药物具有竞争排泌作用,占据排泌通道,阻碍其他药物的正常排泄。

(3)药效学的相互作用

①改变组织或受体的敏感性一种药物可改变组织或受体对另一种药物的敏感性。例如,排钾利尿药可降低血钾浓度,增加心脏对强心苷的敏感性,两种药合用容易发生心律失常。长期服用胍乙啶,使肾上腺素受体的敏感性增强,故长期服用胍乙啶的患者,按推荐剂量使用肾上腺素或去甲肾上腺素时,它们的升压作用加强。

②对受体以外部位的影响这种相互作用与受体无关。如麻醉性镇痛药、乙醇、抗组胺药、抗抑郁药、抗惊厥药可加强催眠药的作用。

3.药物制剂因素

(1)药品赋形剂、溶剂、稳定剂或染色剂等因素 例如:①胶囊中色素常可引起固定性药疹②美国生产消毒药聚维酮碘,由于配制用水污染了假单胞菌,而引发了药源性疾病;( 2006年我国发生的“亮菌甲素”事件是由于用二甘醇代替丙二醇造成的。

(2)药物副产物、分解产物所致的药源性疾病例如:①阿司匹林中的副产物,乙酰水杨酰水杨酸和乙酰水杨酸酐能引起哮喘、慢性荨麻疹等药源性疾病,据报道其发生率约为4%。②阿司匹林的规格标准中,游离水杨酸的限度为<0.05%,但由于运输、储藏的原因,游离水杨酸的含量可达0.97%;使用这种分解产物高的阿司匹林,能够引起腹痛。③散瞳药和缩瞳药,常会引起慢性滤泡性结膜炎,其原因为配制眼药过程中pH值的改变影响了该药的稳定性,产生分解产物直接刺激组织,逐渐形成慢性结膜炎。阿托品和毛果芸香碱分解产物都有刺激性。④从静脉注射用高纯度蔗糖及甜菜糖中,都可分离出多糖类化合物,其含量为10~100μg/g,输注此种原料药制成的转化糖溶液,偶然可观察到的过敏样反应可能与此物有关。

(3)污染物、异物所致的药源性疾病 由于污染物引起的药源性疾病以生化制品及生物制品较多,如:①血液制品引起的艾滋病、乙型肝炎、丙型肝炎。据报道,丙型肝炎病毒的传播的主要途径为血液传播,包括输血、使用血液制品、静脉吸毒及血液透析等。②输液中颗粒物引起的药源性疾病主要有肺部异物肉芽肿。

4.药物的使用

除上述诸多因素外,药物性损害尚与药物使用不当有关。用药剂量过大,疗程过长,滴注速度过快,用药途径错误,配伍不当,重复用药,忽视用药注意事项和禁忌证等均可诱发药物性损害。例如,庆大霉素的神经肌肉阻滞作用与其血药浓度有关,故中国药典规定该药用于肌内注射或静脉滴注,不得静脉注射,如果直接静脉注射则易引起呼吸抑制。

相关内容

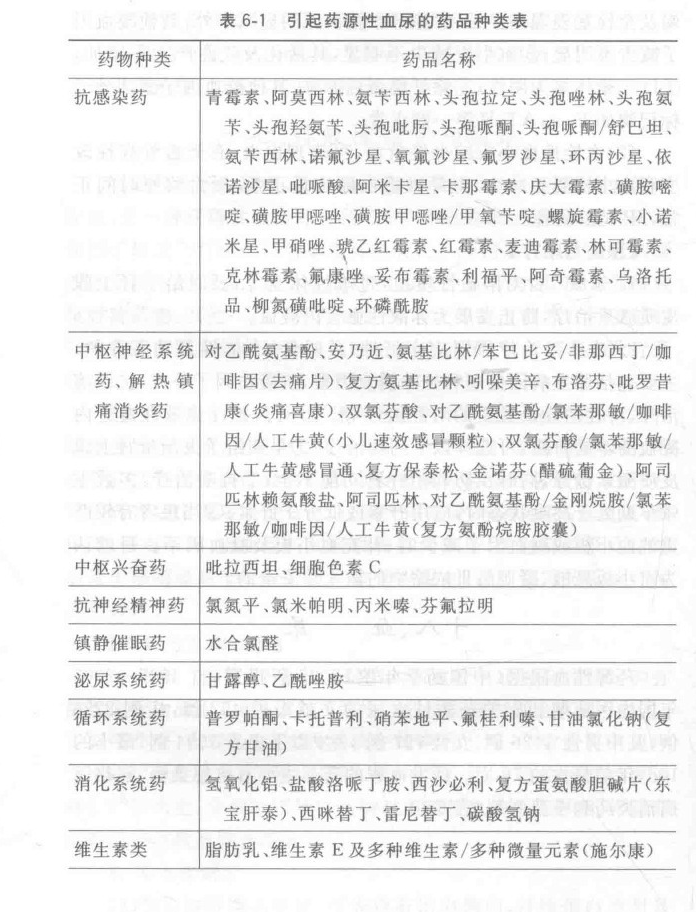

- 什么是药源性血尿?能引06-02

- 药源性弥散性血管内凝06-02

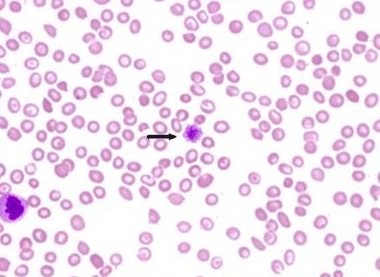

- 药源性血小板减少性紫癜06-02

- 药源性白血病的表现症06-02

- 药源性肾衰竭的表现症状06-02

- 药源性精神障碍的表现症06-02

- 药源性昏迷的表现症状、06-02

- 药源性肝损害的表现症状06-02

- 药源性上消化道出血及穿06-02

- 药源性低血压的表现症状06-02

热搜风向标

养生专题

|

|

|---|

什么是药源性血尿?能引

什么是药源性血尿?能引 药源性弥散性血管内凝

药源性弥散性血管内凝 药源性血小板减少性紫癜

药源性血小板减少性紫癜 高血压如何急救_血压突然

高血压如何急救_血压突然 儿童高血压怎么治疗_儿童

儿童高血压怎么治疗_儿童 儿童高血压的日光浴疗法

儿童高血压的日光浴疗法 儿童高血压的预防措施_如

儿童高血压的预防措施_如 青春期高血压的主要原因

青春期高血压的主要原因