子宫肌瘤的鉴别诊断、区分_哪些疾病容易被误诊为子宫肌瘤

尽管对子宫肌瘤的临床诊断从理论上说并不困难,但临床的误诊率仍比较高,这就是子宫肌瘤需要鉴别诊断的意义所在。与子宫肌瘤最容易混淆的疾病是子宫腺肌症。子宫交界性平滑肌瘤属于子宫肌瘤中的另类,具有特殊的生物学行为特性,目前还是以手术治疗为主,但在术前与通常的子宫肌瘤无法区分,术中所见也符合子宫良性肿瘤的特性,只在病理组织学检查时才能将其区分。

妊娠

育龄期妇女有停经史,并出现恶心、呕吐等早孕反应,妇科检查子宫增大与停经月份相符,质地较软,阴道壁和宫颈着色,质软,尿妊娠试验阳性,以及B超检查排除子宫肌瘤,即可作出早孕的诊断,不难与子宫肌瘤相互鉴别。但对月经周期不规则,或有不孕病史的患者,当早孕反应不显著,又有不规则子宫出血时,除了通过体检可能获得上述体征外,妊娠试验呈阳性反应,是两者鉴别的重要依据。值得注意的是对子宫肌瘤合并妊娠的诊断要特别审慎,不可以因为发现某一方面的症状或体征,或单凭妊娠试验阳性,就作出单一诊断的结论。根据妇科检查时子宫大于正常的停经月份,子宫表面可能有结节状突起,某部位质地较硬,其余部位质地较软,宫颈着色变软,通过妊娠试验、结合B超检查,作出子宫肌瘤合并妊娠的诊断并不困难,B超还可以为妊娠期间容易发生变性的子宫肌瘤提供诊断依据。陈旧性宫外孕合并盆腔肿块,当肿块与子宫附件粘连时,与子宫肌瘤难以鉴别,根据患者有停经史和急性腹痛史,以及反复腹痛发作,再结合患者多伴有贫血貌,妇科检查穹窿部饱满有触痛,盆腔肿块与子宫难以分开,肿块边界模糊硬度不如肌瘤等特点,应排除陈旧性宫外孕,通过阴道后穹窿穿刺,必要时注入10ml生理盐水,可抽出陈旧性血液及小血块,则鉴别容易。虽然B超检查有助于子宫肌瘤的鉴别诊断,但妊娠时子宫发生局限性收缩,B超检查容易误诊妊娠合并子宫肌瘤,应该引起注意。

子宫内膜异位症

当子宫内膜侵犯到子宫肌层并浸润生长时,称为子宫腺肌症,出现子宫增大,经量过多,经期过长等现象;如发生子宫腺肌瘤时,B超检查可以发现类似子宫肌瘤样声像图,容易与子宫肌瘤相混淆。当子宫内膜异位症的异位结节发生于子宫的浆膜部位时,也容易与浆膜下子宫肌瘤相混淆。但子宫腺肌症有痛经史,且呈进行性加剧,子宫增大为均匀性,经前略大,经后稍有缩小,但很少超过3个月妊娠大小;当发生子宫腺肌瘤时,B超检查肿块周围缺乏假包膜样回声。妇科检查可能在子宫直肠陷凹或子宫骶骨韧带触及痛性节结。有统计表明,51例经过手术切除子宫和病理检查得到证实的子宫腺肌症患者,其中月经量增多23例,经期过长19例,周期明显缩短7例,周期紊乱5例,月经无改变15例,痛经30例,无症状9例;子宫增大47例,子宫正常大小4例,子宫表面凹凸不平16例,子宫均匀性增大31例,质硬39例,附件触及包块11例。临床诊断与病理诊断的符合率为41%(21/51),误诊率为59%(30/51);B型超声波诊断与病理诊断的符合率为24%(12/51),而误诊率高达76%(39/51),主要是与子宫肌瘤混淆。子宫腺肌症的患者大约半数合并子宫肌瘤,两种疾病同时存在,常常给临床确诊带来困扰。

子宫肥大症

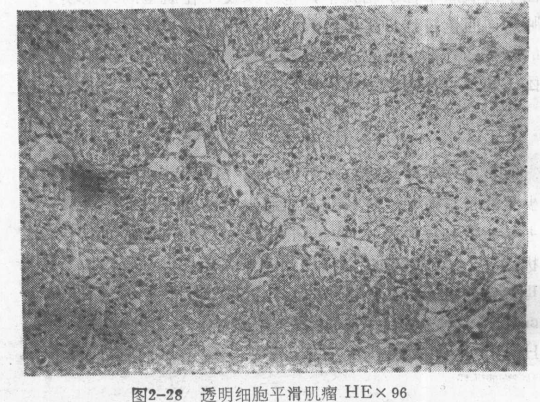

该病多发生于40岁左右的多产妇女,临床表现往往为月经过多,由于子宫增大,也容易与子宫肌瘤相混淆。但是子宫肥大症在妇科检查时子宫呈均匀性增大,与子宫肌瘤引起的子宫变形不同,同时子宫质地稍软,表面平滑,不能触及结节状突起,增大的子宫可以达到孕6~8周大小,子宫腔可以达到9~10cm,甚至更大一些,探测宫腔或碘油宫腔造影,没有发现宫腔变形或缺损,采用B超检查,可以与子宫肌瘤相区别。通过长期观察,子宫肥大症的子宫一般不像子宫肌瘤那样继续增大,病理检查时子宫肥大症表现为子宫平滑肌细胞肥大,结缔组织增生,而子宫肌瘤主要是由于平滑肌细胞增生形成的。国外有将子宫重量>120g,肌层厚>2cm,作为子宫肥大症形态学的诊断标准。

慢性子宫肌炎

慢性子宫肌炎是由子宫内膜炎症通过淋巴管、血管进一步播散直接引起的一种炎症。由于这种疾病常常出现经量过多,经期延长,不规则阴道出血,痛经,以及白带增多等症状,妇科检查时又可以发现子宫体积增大,质地变硬,容易误诊为子宫肌瘤。在妇科检查时宫体均匀性增大,但往往不超过2个月妊娠子宫大小,有别于子宫肌瘤患者的宫体变形;有的患者子宫表面虽不光滑,但没有肌瘤患者呈结节状突起。由于该病为炎症所致,妇科检查时出现压痛。此外,诊断性刮宫显示子宫内膜呈慢性炎症反应,可以为慢性子宫肌炎提供间接的诊断依据。B超检查是诊断的关键所在,慢性子宫肌炎B超检查仅仅提示子宫增大,轮廓不清,宫区光点增强,而不能发现像子宫肌瘤那样的肿块回声。慢性子宫肌炎经过一段时间正规的抗炎治疗后,宫体可以缩小,这是能与子宫肌瘤鉴别的治疗性诊断。

卵巢肿瘤

子宫肌瘤位于下腹的正中与子宫相连或在子宫中,卵巢肿瘤位于下腹的两侧与子宫分开;妇科检查时前者为实质性肿块,质地较硬,后者可分为囊性、囊实性和实性三种;子宫肌瘤可以随子宫活动,卵巢肿瘤不会随子宫活动;子宫肌瘤常引起月经过多,卵巢肿瘤除了功能性肿瘤外,一般不会引起月经改变。以上特点可将两者加以区分。但浆膜下带蒂肌瘤瘤蒂过长或发生变性时,容易与卵巢肿瘤相混淆,卵巢实质性肿瘤和子宫粘连时也很容易与子宫浆膜下肌瘤相混淆。阔韧带内巨大肌瘤位于子宫的一侧,容易与卵巢实质性肿瘤相混淆,前者活动度受限,除恶性肿瘤外后者活动度佳。巨大的卵巢肿瘤占据盆腔,妇科检查时很难与巨大子宫肌瘤的囊性变相区别,同样巨大子宫肌瘤囊性变时也容易与卵巢肿瘤相混淆。

通过B超检查对鉴别诊断具有重要意义,尤其是见到双侧正常卵巢时,即可排除卵巢肿瘤,而且两者之间的回声图也可以作出区别。腹腔镜检查对两者的鉴别诊断具有特别重要的意义。发病年龄对于两者的鉴别也具有意义,子宫肌瘤多见于中年妇女,而卵巢肿瘤多见于老年妇女如患者为绝经后妇女,同时在子宫直肠凹触及结节,子宫活动度受限,B超发现腹水,首先考虑卵巢恶性肿瘤。肌内注射催产素10u也有助于两者的鉴别,注射后肿块有缩小者为子宫肌瘤,未缩小者为卵巢肿瘤。

盆腔炎性肿块

盆腔炎性肿块与子宫发生粘连时容易与发生变性的浆膜下肌瘤产生混淆。前者往往有盆腔炎病史,以及近期盆腔手术、分娩、流产、输卵管通液或造影史,肿块可以是双侧性,较固定,压痛明显,发热,血象升高,抗生素治疗有效,B超检查发现肿块与子宫之间存在界限。如果炎性肿块属于结核性质,患者会有结核病史,尤其是肠结核和结核性腹膜炎史、不孕史,出现经量减少甚至闭经。如果结核是活动性的,则有低热、盗汗、血沉快,如结核累及子宫内膜时诊断性刮宫具有重要的价值。

子宫畸形

双子宫、残角子宫如果没有同时存在阴道或宫颈畸形时,需与子宫肌瘤相鉴别。前者为先天性疾病,常常在年轻时被发现,没有月经过多或经期过长等现象,可以通过B超或碘油造影达到确诊。单宫颈的残角子宫发生子宫肌瘤时,容易与盆腔其他赘生物相混淆。

子宫内膜癌

子宫内膜癌可以发生于任何年龄的妇女,但大多数发生于绝经以后,因此它基本上是一种老年妇女的肿瘤。据统计,子宫内膜癌的发病年龄平均为55岁,与子宫肌瘤发病年龄有区别。子宫内膜癌患者不规则阴道出血是就诊的主要原因,有50%~70%的患者出现在绝经后。因子宫肌瘤引起绝经后阴道不规则出血的并不多见,对绝经后阴道流血300例临床分析结果表明,子宫肌瘤仅13例,占4,33%。患有子宫内膜癌的宫体约有半数略微增大,但形态均匀,质地较软。而患有肌瘤的宫体增大可比较明显,表面突起,不对称,质地较硬此外,约有25%的子宫内膜癌患者出现阴道异常排液现象,排出的液体是血性的或是浆液状的,个别存在恶臭。对更年期妇女要警惕子宫肌瘤合并子宫内膜癌的可能性,通过B超、子宫内膜组织活检、子宫造影或宫腔镜以明确诊断。

子宫颈癌

由于向外生长的癌组织往往表现为息肉样、乳头样,甚至菜花状,穹窿部或阴道部可以受累,与子宫肌瘤的鉴别诊断并不难。但当进入阴道的带蒂肌瘤表面发生感染、坏死,出现白带恶臭时,需要与子宫颈癌的坏死、感染相鉴别。子宫颈癌瘤体不规则,表面不光滑,组织脆,弹性差,容易出血,带蒂肌瘤则与之相反,且可以转动。如果子宫颈癌向内生长,表现为宫颈肥大质硬时,需与宫颈黏膜下肌瘤鉴别。宫颈黏膜下肌瘤的特征是子宫颈明显增大,子宫颈管变薄展平,外口扩张,通过宫颈外口探查肿瘤时可以发现,肿瘤光滑,基底部无浸润,轮廓清楚。对于鉴别困难者,用宫颈组织活检帮助确诊。

慢性子宫内翻

慢性子宫内翻引起月经过多,白带增多,需与突出宫颈口的带蒂子宫肌瘤相鉴别。两者检查时都可见到肿块从扩大的宫颈口脱出,表面都有黏膜覆盖。但前者妇科检查时可以在肿物上发现两侧输卵管开口,双合诊检查盆腔内空虚,触不到宫体,或触及凹陷的宫底,探针测宫腔很浅,手指进入宫腔触摸不到瘤蒂,曾有急性子宫内翻的病史;而后者检查的情况正好相反。慢性子宫内翻往往是由于宫腔内肿瘤牵拉引起,因此两者同时存在时要作出审慎的诊断。

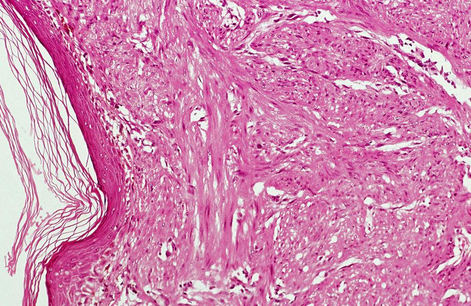

子宫肉瘤

包括平滑肌肉瘤、内膜间质肉瘤和混合性中胚叶瘤,其中平滑肌肉瘤又分为子宫平滑肌肉瘤和子宫肌瘤肉瘤变性。子宫肉瘤和子宫肌瘤都可以引起月经异常,经量过多,经期延长,白带增多;妇科检查时都可以发现子宫增大,表面光滑或不规则,质地或软或硬。但除了变性外,子宫肌瘤质地一般偏硬,而子宫肉瘤一般偏软。肌瘤大多发生于育龄妇女,生长缓慢,绝经后瘤体缩小;而子宫肉瘤多发生于老年妇女,生长迅速。如绝经妇女子宫肌瘤迅速增大时,需要考虑子宫肌瘤肉瘤变性的可能。如果肉瘤组织侵犯周围组织,可出现腰腿疼痛等症状,侵犯宫口时可见息肉样赘生物突出,侵犯子宫内膜时通过诊刮可以获得确诊。

其他

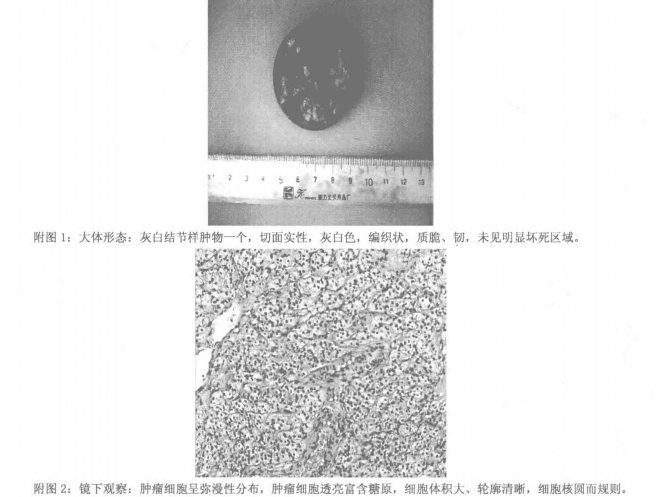

有报道,一患者5年前节育环脱落,但B超示部分环残留,人流时取环未成功,反复2次B超检查均提示宫内环、子宫肌瘤,以宫内环异位、子宫肌瘤收住入院,行全子宫切除术。

术前X线腹部透视并摄片及术后子宫标本摄片显示,盆腔内未见金属节育器影像,于盆腔右侧及宫体软组织中见一约硬币大小的圆形致密阴影,其内密度不均匀,边缘较致密,未见金属节育器影像,最后确诊为子宫肌瘤钙化。

相关内容

- 什么是子宫静脉内平滑肌08-20

- 子宫粘膜下上皮样平滑肌08-19

- 什么是子宫上皮样平滑肌08-19

- 什么是奇异型平滑肌瘤08-19

- 什么是高分裂象平滑肌瘤08-19

- 如何诊断子宫肌瘤囊性变08-19

- 如何诊断子宫肌瘤玻璃样08-19

- 如何诊断子宫肌瘤脂防变08-19

- 如何诊断子宫肌瘤红色变08-19

- 患子宫肌瘤时子宫内膜有08-19

热搜风向标

养生专题

|

|

|---|

什么是子宫静脉内平滑肌

什么是子宫静脉内平滑肌 子宫粘膜下上皮样平滑肌

子宫粘膜下上皮样平滑肌 什么是子宫上皮样平滑肌

什么是子宫上皮样平滑肌 喝中药祛斑的经典配方_美

喝中药祛斑的经典配方_美 软膜面膜的使用方法与操

软膜面膜的使用方法与操 冷倒膜是什么意思_冷倒膜

冷倒膜是什么意思_冷倒膜 热倒膜面膜怎么使用_热倒

热倒膜面膜怎么使用_热倒 自制适用于衰老皮肤的面

自制适用于衰老皮肤的面 自制适用于油性皮肤与干

自制适用于油性皮肤与干