如何预防子宫脱垂_预防子宫脱垂的主要措施与方法

子宫脱垂是农村中劳动妇女的常见病、多发病,它严重危害了妇女的身心健康、影响农村的劳动力,给妇女造成了极大的痛苦。因此,除积极治疗现有的患者外,更重要的是要做好预防工作,防止新病例发生,有效地保护妇女劳动力预防为主,是我国卫生工作的四大方针之一,子宫脱垂的防治工作也应遵循这一原则。从发病原因和发病机制来看子宫脱垂的发生与分娩、妇女的体质、超负荷劳动、体势用力有关。因此,只要认真做好预防工作,子宫脱垂是完全可以预防的。

1.做好妇幼保健宣传教育

做好妇幼保健宣传工作,是贯彻预防为主方针的一项重要措施,也是预防子宫脱垂病的重要环。要预防子宫脱垂,必须提高群众的科学文化水平,普及子宫脱垂的防治知识,使广大的农村妇女懂得妇幼保健的科学知识。

我们国家历来重视广大妇女儿童的身心健康。自新中国成立以来,就开始系统地、有组织地建立和加强妇幼保健网点的工作,不断提高妇幼保健工作的水平,并且与妇联、工会、共青团等群众团体密切配合,发各级妇产科医务工作者和妇幼保健人员做好妇幼保健的宣传教育工作,利用各种宣传工具开展宣教。如宣传画、黑板报、墙报、广播、幻灯、电影、展览(图片或文字)等,做到“内容科学化,语言大众化,形式多样化”,让群众看得见、听得懂、学得会。通过宣传教育,使群众懂得妇女的生理卫生知识,如月经、妊娠、分娩、产后、哺乳、更年期、老年期等卫生知识;让群众认识到产前检查的重要性、科学接生的意义、妇女劳动保护的意义和计划生育的重要性;让群众了解子宫脱垂的发病原因及其防治知识,从而使广大妇女能够做好自我保健,降低子宫脱垂的发病率。

2.做好青春期保健

女子在12~18岁之间称为青春期。由于青春期卵巢及女性生殖器官尚未完全发育成熟,容易受外界和内在环境的影响而发生各种疾病,从而影响女子的正发育和生殖机能。发育不良的女子,其肌肉虚弱,韧带张力较差,往往伴有腹壁松弛而无力(称无力型体格),这种人通常伴有内脏器官下垂(如胃下垂、肾下垂等)。如果由于某些原因而使腹内压力增加,就容易发生子宫脱垂。因此,做好青春期保健,对保证妇女身体健康及正常发育,预防子宫脱垂的发生有着极为重要的意义。

(1)女子从少年时代开始就应注意养成良好的饮食及个人卫生习惯,养成每日规律解大便,及时解小便的习惯。

(2)加强体育运动、增强身体素质从童年起就应加强体育锻炼。女性青、少年除进行全身性体育锻炼外,还要特别注意加强腹部肌肉及盆底肌肉的锻,使腹部肌肉及盆底肌肉能够保持坚强有力,如体操、平衡术、俯卧撑、游泳、舞蹈、骑自行车及牧区的骑马活动,对腹部肌肉及会阴部肌肉都有很好的锻炼作用,是适合女性青、少年的体育运动。

对于体质虚弱及发育不良的女青年,除上述体育运动外,最好能进行肛提肌的锻炼(方法见“产褥期保健”)。有夜间遗尿的女孩,应教会坚持肛提肌的锻炼,长期坚持,不仅可取得显著的治疗效果,而且由于肛提肌的张力增强,对预防子宫脱垂的发生也有积极意义。

(3)女性青、少年时期应避免参加过重的体力劳动。16~18岁的青、少年参加体力劳动时,其单人负重量不应超过25公斤。

一些国家对女性青、少年搬运重物的重量做了法定限制(见下表)。

(4)许多学者认为少数妇女的子宫脱垂(未婚或已婚未育的年轻妇女的子宫脱垂),与先天性子宫支托组织薄弱及缺乏紧张力有关。曾有报道,未产妇的子宫脱垂可能与先天性隐性脊椎裂有关;也有人指出,未经产妇女的子宫脱垂,常发生在某些组织紧张力减退的妇女,这种妇女有时亦常常伴有内分泌性肥胖症。

因此,青、少年女子应定期进行健康检查,及时矫治上述各种疾病,也是预防子宫脱垂发生的措施之一。

3.注意月经期保健

正常女性在性成熟期中,卵巢及子都进行着周期性的变化。卵巢周期的变化是卵泡的发育及成熟、排卵、黄体形成以及卵巢性激素的分泌。子宫内膜受卵巢激素的作用,也产生相应的周期性变化,主要表现为月经,一般约每月进行一次子宫内膜脱落,引起出血,经阴道排出,故此称为月经。

月经期虽属生育期妇女的一种生理现象,但是,妇女在月经期间大脑皮质兴奋性降低,加之因受内分泌的影响而有盆腔充血,所以全身和局部抵抗力都降低。因此,如果不注意月经期保健,容易引起妇女各种急慢性疾病,影响妇女的身体健康。特别是妇女在月经期间受到冷的刺激(主要是冷水),容易引起卵巢功能紊乱而导致月经失调,甚至闭经。我们知道,卵巢功能可以影响盆腔支持组织的张力,闭经时,由于卵巢功能减退,雌激素分泌减少,致使盆腔支持组织张力减退,故而容易发生子宫脱垂。因此,加强月经期保健,对预防子宫脱垂的发生也有很大的意义。

(1)妇女在月经期间要注意保暖,应避免寒冷刺激,特别是要避免下冷水的作业,如下水田、游泳、冷水浴以及冷藏工作等。月经期间如遇寒冷,子宫及盆腔血管过度收缩,可引起月经骤停、痛经、经期延长。应推广“月经期调干不调湿”(即月经期做活只在干燥处做,不下水田干活)。

(2)妇女在月经期可照常参加一般的劳动和工作,但应避免参加重体力劳动及剧烈运动,要防止过度疲劳。从事重体力劳动者和运动员,在月经期间要相应减少劳动量及运动量。如经期症状严重的,应停止活动,注意休息。

(3)月经期间要保持精神愉快,避免精神刺激和情绪波动。在饮食方面,宜选择新鲜而易消化的食品,多吃瓜果蔬菜、多饮开水、保持大便通畅,适当注意营养,不宜吃生冷、酸辣、酒类等刺激性食物。要注意休息,保证充足的睡眠。

(4)注意经期卫生,保持外阴部清洁,可采用温水淋浴或局部擦洗,不宜盆浴,以防浴水进入阴道;月经带、月经垫要清洁、消毒,用后洗净应在日光下曝晒后再用。使用消毒卫生纸,要求纸质柔软、清洁、吸水,还应勤换。月经期应禁止房事,尽量避免行妇科检查,以防感染。

此外,如果妇女有月经病,如月经不调及闭经等,应及时到医院就诊、找出病因,给予及时有效的治疗,对降低子宫脱垂的发生率也有一定的作用。

4.做好孕期保健

从卵子受精开始,直至胎儿及其附属物的排出,这段时间称为孕期,全过程约280天即40周。妊娠虽然是一种生理现象,但孕妇体内发生了一系列适应性变化。做好妇女的孕期保健,及时发现并纠正胎位异常、防止发生胎位性难产,也是预防子宫脱垂的重要措施之一。

()孕妇应定期到医院或妇幼保健院(站)进行产前检查,这样才能及时发现异常情况,才能得到必要的处理和矫治。

(2)妇女在妊娠期间,仍可照常参加一般的工作和劳动,但应避免参加剧烈的运动和重体力劳动,如赛球、跑、跳、骑马等。此外,还应避免在颠簸的道路上作长途旅行。要注意避免腹部外伤。孕妇在工农业劳动中要“调轻不调重”(妇女怀孕期间不做重活,不挑,不背)。

(3)妇女在孕期,尤其是妊娠7个月以后,不宜做蹲位弯腰、肩挑及攀高的劳动作业。因为这些体位的劳动,如持续时间过久,可以使盆底肌肉和韧带过度伸展,逐渐松弛,使生殖裂孔扩大,容易引起产后子宫脱垂的发生。

(4)妊娠末期(指产前2周之内),子宫的韧带(如圆韧带、主韧带及骨盆漏斗韧带等)都高度伸展。圆韧带在此期及临产过程中对子宫起到有力的牵引作用,尤其在宫缩时(分娩前数周,可出现不规则的宫缩),圆韧带将宫体向前牵引。同时,子宫骶骨韧带将子宫体下部向背后牵引,使子宫保持直立位,其纵轴与骨盆入口的纵相接近。此时盆底承受的压力增大。再加上孕妇于分娩前数周儿头已下降入盆(主要是初产妇),使盆底所承受的压力增加。因此,如孕妇在妊娠晚期参加较重的劳动或从事长时间的站立作业,就会进一步加重盆底的压力,而使盆底肌肉和韧带过度伸展,继而逐渐松弛,产后容易发生子宫脱垂。为了预防子宫脱垂,孕妇应于产前2周开始休息。

目前,我国规定的产假休息制定中,要求产妇产前休息2周,产后休息6周,这对保证妇女的健康有着积极的意义。

但是,我国各地绝大多数都习惯把产假集中在产后使用,这种习惯应该逐步纠正。

(5)便秘是妇女在孕期容易发生的症状,为了防止孕期便秘,孕妇应当多饮开水,多吃蔬菜和水果。同时,必须养成定期解大便的习惯,这也可以预防子宫脱垂的发生。对于孕期便秘,应及时治疗,治疗时不宜应用峻泻剂或灌肠,以防发生流产和早产,必要时可服酚酞等缓泻剂。

相关内容

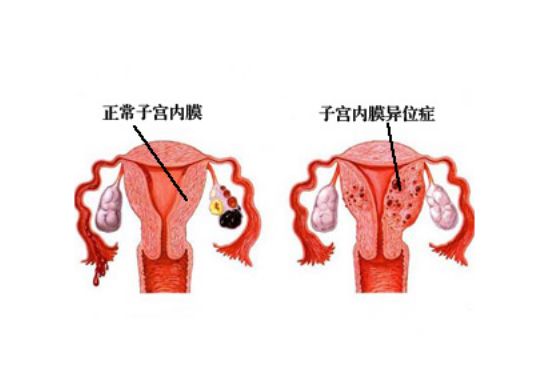

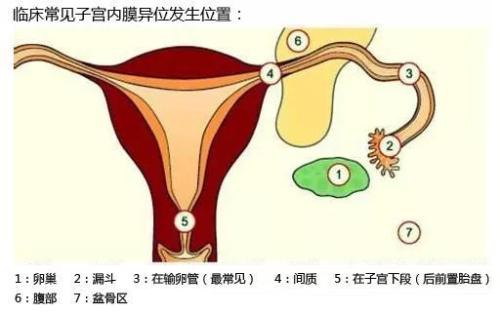

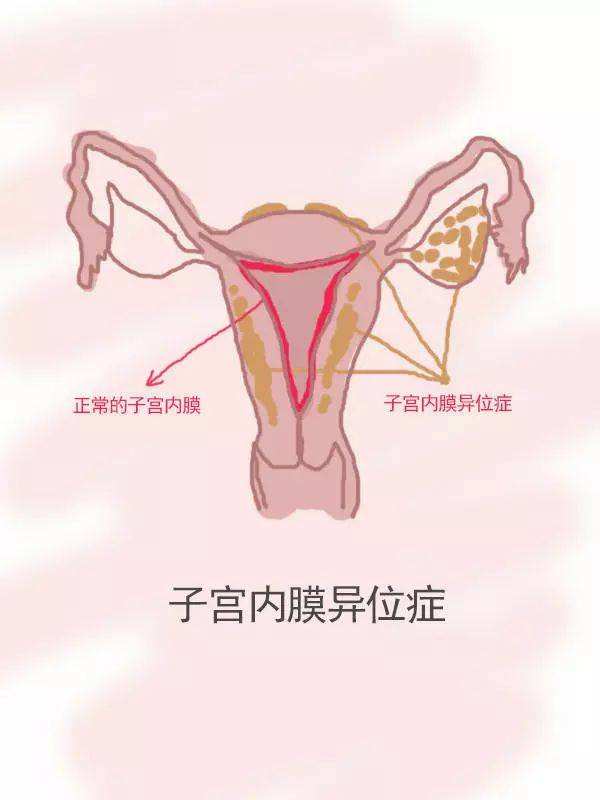

- 子宫内膜异位症中药贴敷06-25

- 子宫内膜异位症灸哪些部06-25

- 子宫内膜异位症中药灌肠06-25

- 什么是子宫静脉内平滑肌08-20

- 子宫粘膜下上皮样平滑肌08-19

- 什么是子宫上皮样平滑肌08-19

- 什么是奇异型平滑肌瘤08-19

- 什么是高分裂象平滑肌瘤08-19

- 如何诊断子宫肌瘤囊性变08-19

- 如何诊断子宫肌瘤玻璃样08-19

热搜风向标

养生专题

|

|

|---|

子宫内膜异位症中药贴敷

子宫内膜异位症中药贴敷 子宫内膜异位症灸哪些部

子宫内膜异位症灸哪些部 子宫内膜异位症中药灌肠

子宫内膜异位症中药灌肠 喝中药祛斑的经典配方_美

喝中药祛斑的经典配方_美 软膜面膜的使用方法与操

软膜面膜的使用方法与操 冷倒膜是什么意思_冷倒膜

冷倒膜是什么意思_冷倒膜 热倒膜面膜怎么使用_热倒

热倒膜面膜怎么使用_热倒 自制适用于衰老皮肤的面

自制适用于衰老皮肤的面 自制适用于油性皮肤与干

自制适用于油性皮肤与干